Предсказуемая трансплантация мягких тканей повышенной сложности

Предсказуемая трансплантация мягких тканей повышенной сложности

Автор: Edgard El Chaar

Среди взрослых пациентов часто встречается рецессия десны – апикальное смещение десневого края относительно цементно-эмалевого соединения. Дефекты по типу рецессии кроме потери прикрепления связаны с оголением корня, что повышает риск развития кариозных и некариозных поражений, гиперчувствительности, ухудшает эстетику.

Существует множество методов лечения, заключающихся в пластической хирургической коррекции подобных дефектов – свободный десневой трансплантат, субэпителиальный соединительнотканный трансплантат (SCTG – subepithelial connective tissue graft), латеральный или скользящий трансплантат на питающей ножке, коронально смещённый трансплантат с/без использования технологии трансплантата из внеклеточного матрикса. Успех перидонтальной хирургии базируется на фундаментальных принципах, которые остаются неизменными в зависимости от выбранной методики. Эти принципы касаются формирования и целостности лоскута, стабилизации трансплантата, понимания процесса заживления ран.

Техники мукогингивальной хирургии

Одним из главных источников кровоснабжения трансплантата является вышележащий лоскут. Выбор формы лоскута и его мобилизация имеют решающее значение для поддержания его васкуляризации, и, следовательно, реваскуляризации трансплантата, что делает результаты хирургического вмешательства успешными и предсказуемыми. Хотя рецессия десны по распростанённости чаще является генерализованной, большинство исследований касаются лечения локализованных дефектов. В 1975, Bernimoulin и соавторы описали первую технику лечения множественной рецессии десны. Этот двухэтапный подход включал в себя использование свободного десневого трансплантата с повторным хирургическим вмешательством (корональное смещение лоскута) через 2 месяца. Двадцать пять лет спустя Zucchelli и De Sanctis представили новую технику мобилизации лоскута в области нескольких зубов в эстетической зоне с использованием модифицированного лоскута-«конверта», впервые описанного Bruno в 1994 г. Авторы предложили создать хирургический сосочек для облегчения коронального смещения слизисто-надкостничного лоскута. Был применён глубокий периостальный разрез для продвижения лоскута без натяжения. Для закрытия множественных рецессий также используется туннельная техника; тем не менее, во многих источниках при сравнении техники коронально смещённого лоскута и туннельной техники отмечаются лучшие результаты при использовании коронально смещённого лоскута.

Для оценки успеха хирургического вмешательства основным показателем является полное покрытие корня зуба до точки цементто-эмалевого соединения. Несмотря на достижения в области мукогингивальной хирургии, в случае ротации, экструзии зуба, потери зубодесневого прикрепления нельзя ожидать полного закрытия корня зуба – возникают трудности при проведении лечения, его результат менее предсказуем. В таких случаях, более прагматично для врача и пациента ожидать максимального, а не полного закрытия корня.

Отмечаются различные результаты лечения при работе с верхней и нижней зубной дугой – более успешно лечение рецессии в верхнем зубном ряду в отношении полного и максимального закрытия корня. Более низкие показатели успеха в области нижней челюсти связывают с малым размером сосочка, большим мышечным натяжением и малой глубиной предверия, характерным для нижней челюсти. В таких случаях проведение вмешательства на всём нижнечелюстном зубном ряду в одно посещение может облегчить мобилизацию лоскута и уменьшить дискомфорт пациента.

Повышение предсказуемости результата

Предсказуемость лечения под вопросом при неправильном расположении зубов, выступающих корнях, потере зубодесневого прикрепления. В первые дни заживления до начала реваскуляризации трансплантат получает питание за счет диффузии плазмы. Кровоснабжение трансплантата обеспечивается периодонтальной связкой, надкостничным сплетением и мобилизированным лоскутом. При оголении корня зуба корень выступает за пределы альвеолы и естественным образом образуются прилегающие углубления, локализованные на щечной стороне альвеолярной кости между соседними корнями. Если мягкотканный трансплантат накладывается на выступающий корень и прилегающую область с углублением, это может привести к появлению мертвого пространства между альвеолярной костью и трансплантированной тканью. Неровности реципиентного ложа, образованные выступающим корнем зуба, способствуют отсутствию контакта между мягкотканным трансплантатом и подлежащей костью со связанной с ней сосудистой сетью, что может нарушить кровоснабжение трансплантата на начальных этапах заживления. Снижение кровоснабжения может отрицательно повлиять на успешную реваскуляризацию трансплантата и, следовательно, на максимальный уровень закрытия корня.

Чтобы устранить мертвое пространство, образовавшееся из-за чрезмерного наклона зуба и/или выступающего корня, была предложена субтрактивная техника, включающая одонтопластику поверхности корня. Однако уплощение поверхности корня подразумевает редукцию здоровых тканей зуба. Это может ослабить зуб и обнажить дентинные канальцы, что потенциально ведёт к гиперчувствительности, особенно в той ситуации, если не достигается полное закрытие поверхности корня, что часто происходит в сложных случаях. Таким образом, для создания ровного реципиентного ложа для трансплантата мягких тканей предпочтительна дополнительная методика, при которой костный трансплантат помещается по обе стороны от выступающего корня. Этот метод может быть применён с использованием аутогенного трансплантата и/или техники внеклеточного матрикса, что минимизирует инвазию в здоровые ткани зуба.

Для закрытия множественных рецессий часто требуется большое количество трансплантата. Использование SCTG –золотого стандарта закрытия рецессий – может быть ограничено недостаточным количеством аутогенной ткани, доступной для покрытия всех поражений. Это требует использования дополнительного мягкотканного трансплантата. С этой целью в периодонтальной хирургии были разработаны различные технологии создания каркасов на основе внеклеточного матрикса, такие как бесклеточный дермальный матрикс (ADM – acellular dermal matrix).

Следовательно, метод одновременной трансплантации мягких и твёрдых тканей – аутогенного SCTG или ADM – может улучшить результат при множественных смежных рецессиях. В представленном клиническом случае описано, как этот метод может быть реализован в сложных ситуациях, когда прогноз закрытия корня менее предсказуем.

Разбор клинического случая

Пациент обратился с генерализованной рецессией десны, потерей десневого прикрепления, что соответсвовало Каирской рецесии второго типа (RT2) (рис.1-3). Рецессия ассоциирована с зубом 4.1 и была связана с недостатком кератинизированной слизистой. Тонкий фенотип десны и выпуклость корня были особенно очевидны из-за бледности десны в области зубов 3.3 и 3.2.

Рис.1 Вид до лечения.

Рис.2 Вид до лечения.

Рис.3 Вид до лечения.

Планирование лечения

Перед операцией пациенту был назначен недельный курс антибиотиков, который следует начать в день операции. Также, в день операции пациенту назначили полоскание полости рта антисептиком. Дезинфекция периоральных тканей проводилась с применением раствора повидон-йода. Полость рта была обработана марлей с антибактериальным раствором, далее ультразвуковым методом были удалены твёрдые зубные отложения.

Дизайн разреза и мобилизация лоскута

Был проведён внутрибороздковый разрез вне десневых сосочков от медиальной поверхности зуба 3.7 до медиальной поверхности зуба 4.7 (рис.4). Далее был сформирован слизисто-надкостнияный лоскут-«конверт» без вертикальных разрезов. Открытые корни были очищены и обработаны нейтральным кондиционером для корней (PrefGel®, Straumann), чтобы помочь удалить все отложения. Также, была проведена тщательная очистка альвеолярной кости.

Рис.4 Фотография взята из другого клинического случая. Продемонстрирован внутрибороздковый разрез без вовлечения десневых сосочков от медиальной поверхности зуба 3.7 до медиальной поверхности зуба 4.7.

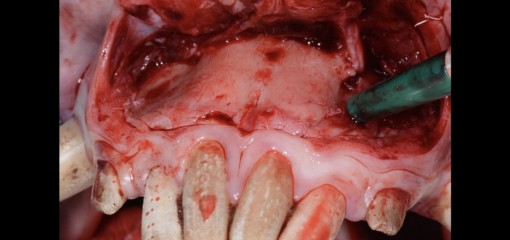

После отслойки слизисто-надкостничного лоскута визуализировались выступающие корни окружённые тонкой расщеплённой вестибулярной поверхностью кости альвеолярного отростка. Можно увидеть, как кровь заполняет пространство костных впадин, возникших из-за выступа корня. Без проведения дополнительных мероприятий впадины образуют мёртвые пространства.

Рис.5 Дизайн разреза позволяет сохранить целостнрость сосочков. Можно увидеть, как кровь заполняет пространство костных впадин, возникающих из-за выступа корня.

Забор трансплантата

С каждой стороны нёба может быть взят один или два трансплантата. При проведении одиночного разреза в зависимости от глубины нёба может быть проведён забор трансплантата медиальнее поверхности клыка до медиальной области или от средины твёрдого нёба до второго моляра (рис.6). Для предупреждения травмы десны у нёбной поверхности верхних зубов от свободного края десны следует отступить 3-4 мм. Предварительная оценка анатомии нёба имеет решающее значение для недопущения развития внутриоперационных осложнений, таких как кровотечение, возникающее при повреждении важных анатомических образований нёба.

Рис.6 Дизайн разреза на донорском ложе (SCTG).

В данном клиническом случае был сделан одиночный разрез и был отслоен слизисто-надкостничный лоскут (рис.7). После забора трансплантата на ткани нёба были наложены швы по модифицированной слинг-технике: швы фиксировались на вестибулярной поверхности боковых зубов верхней челюсти без повреждения десневых сосочков (рис.8). Игла без прокалывания десневого сосочка выходит на вестибулярную поверхность боковых зубов верхней челюсти, где завязывается узел. Данная модифицированная шовная техника облегчает гемостаз в области нёба и обеспечивает необходимую стабильность для заживления. Таким образом, зубы служат «якорями», обеспечивающими стабильность и благоприятно влияющими на заживление донорского ложа. На рисунке 8 продемонстрирована коллагеновая мембрана, которая использовалась для поддержки слизистой нёба в области забора трансплантата, для дальнейшего укрепления применялся тканевой клей. В этом, однако, нет необходимости: отличное заживление наблюдается при наложении одних только швов.

Рис.7 Донорское ложе, отслоен слизисто-надкостничный лоскут.

Рис.8 Для закрытия дефекта использовались модифицированные слинг-швы.

Костная пластика и стабилизация мягких тканей

При проведении вмешательства на всей нижнечелюстной дуге использования только аутогенных мягких тканей недостаточно. Следовательно, ADM может использоваться в качестве дополнительного мягкотканного трансплантата в менее поражённых областях, где покрытие корня более предсказуемо, например, в боковых областях нижней челюсти. Для областей с большей степенью риска предпочтительнее использование SCTG. На нижней челюсти такой областью чаще является фронтальный отдел.

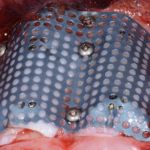

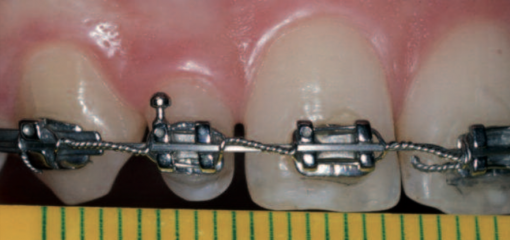

В данном клиническом случае для создания ровного реципиентного ложа использовался гарнулированный аллотрансплантат минерализованной губчатой кости (рис.9). На поверхность корня и гранулированный аллотрансплантат был помещён SCTG и был стабилизирован узловыми швами, наложёнными через коронковую часть трансплантата и разрезанный сосочек, швы фиксировались на язычной поверхности десны (рис.10,11).

Рис.9 Минерализованный гранулерованный аллотрансплантат губчатой кости использовался для выравнивания реципиентного ложа перед использованием SCTG.

Рис.10 Ввид с вестибулярной поверхности после стабилизации SCTG.

Рис.11 Вид с лингвальной поверхности после стабилизации SCTG.

ADM был подготовлен согласно протоколу производителя. После позиционирования в боковых участках была проведена стабилизация титановыми винтами которые улучшили адаптацию трансплантата к альвеолярной кости и уменьшили количество неизбежных микродвижений, возникающих во время нормальной реакции заживления, при которой лоскут претерпевает физиологические изменения размеров (рис.12, 13).

Рис.12 В области боковых зубов использовались титановые винты для стабилизации ацеллюлярного дермального матрикса (ADM).

Рис.13 В области боковых зубов использовались титановые винты для стабилизации ацеллюлярного дермального матрикса (ADM).

Рис.14 Корональносмещённый лоскут с первичным закрытием без натяжения.

Чтобы избежать надкостничных разрезов, которые могут нарушить кровоснабжение лоскута, предпочтение было отдано растяжению лоскута для достижения его коронарного смещения без натяжения. Затем лоскут фиксировали в корональной позиции слинг-швом без натяжения.

Послеоперационное наблюдение

После проведения хирургического вмешательства в течение первых 4 недель контрольные осмотры проводились еженедельно. Раннее снятие швов отрицательно влияет на полное покрытие корня, швы следует снимать не ранее, чем через 10 дней после вмешательства. Пациенту была рекомендована мягкая диета, также следовало избегать чистки межзубных промежутков в течение первых 2 недель и чистки зубов щеткой в течение первого месяца. Для мониторинга процесса заживления и оценки лечения проводились дополнительные контрольные осмотры через 3, 6, 9 и 12 месяцев.

После вмешательства присутствовали жалобы на минимальный дискомфорт, инфекционных осложнений не возникло. На контрольном осмотре через 24 месяца отмечалось клинически заметное уменьшение рецессии десны и значительное покрытие корня (рис. 15). Хотя изначально у этого случая был более неблагоприятный прогноз, через 24 месяца ткань стала более толстой, клинически здоровой и стабильной. Если визуализация титановых винтов для пациента станет эстетической проблемой, после завершения заживления возможно их удаление под местной анестезией без отслойки лоскута.

Рис.15 Вид через 24 месяца после проведённого лечения.

Обсуждение

Данная техника достижения устранения рецессии десны на нижней челюсти за одно посещение был задокументирован авторами в 13 случаях с успешными результатами. Общее среднее достигнутое покрытие корня составило 97,6%, при этом средний прирост ороговевшей ткани составил 2,07 мм. Этот метод также можно использовать на верхней челюсти для предсказуемого закрытия множественных рецессий на соседних зубах. Однако при лечении верхней челюсти рекомендуется изменить дизайн разреза – исключить межзубный сосочек между центральными резцами верхней челюсти по эстетическим соображениям. Для остальной части дуги проводятся внутрибороздковые разрезы без вовлечения сосочков таким же образом, как и для нижней челюсти (рис.16).

Рис.16 Дизайн разрезов на верхней челюсти. Обратите внимание, что межзубный сосочек между центральными резцами остается нетронутым, чтобы улучшить окончательный эстетический вид.

Выводы

Представленная методика лечения сложных случаев тяжелой рецессии десны использует фундаментальные принципы заживления ран для оптимизации реваскуляризации и стабильности трансплантата, что в конечном итоге определяет успех лечения. Конечная цель стоматологов – предупредить развитие болезни и по возможности сохранить форму и функцию зубов. Этот метод обеспечивает оптимальные результаты лечения без нарушения целостности зубов и окружающих тканей периодонта.

Источник: AEGIS Dental Network

Перевод с английского языка Бусько И.И., Ковшик Е.В. для портала BELODENT.ORG

Похожие статьи:

Латерализация нижнего альвеолярного нерва

Quantius Bernd

Quantius Bernd

Замещение латерального резца верхней челюсти имплантатом – ключевые аспекты успешного эстетического лечения

Руссе Филипп, Лимбур Патрик

Руссе Филипп, Лимбур Патрик

Критическая раневая модель

Баграт Смбатян

Баграт Смбатян

Техники открытия дентальных имплантатов с увеличением уровня кератинизированной слизистой

Azar David E.

Azar David E.

Аугментация кератинизированной десны

Manthan Desai

Manthan Desai

Пересадка мягких тканей с минимальным хирургическим вмешательством

Edward P. Allen

Edward P. Allen

Модифицированная туннельная техника с применением двухслойного ADM при работе в области зубов и имплантатов: наблюдение 3,5 года

Douglas H. Mahn

Douglas H. Mahn

Направленная костная регенерация при лечении дополнительного корня

Zahra Alizadeh Tabari

Zahra Alizadeh Tabari

Регенерация десневого сосочка и слизистой оболочки в области промежуточной части моста

Рамон Гомес Меда, Мареке Буэно

Рамон Гомес Меда, Мареке Буэно

Восстановление утраченных тканей в стоматологии

Barry Levin, Markus B. Blatz

Barry Levin, Markus B. Blatz

Эстетическая реабилитация пациента с имеющейся имплантацией во фронтальном отделе верхней челюсти

Barry P. Levin, Brian L. Wilk

Barry P. Levin, Brian L. Wilk

Белая и розовая эстетика в Smile Design: разбор клинического случая

Nantawan Kolakarnprasert, Richard Trushkowsky, Anabella C. Oquendo Parilli, Fadwa Alharthy, Peter Pizzi

Nantawan Kolakarnprasert, Richard Trushkowsky, Anabella C. Oquendo Parilli, Fadwa Alharthy, Peter Pizzi

В раздел статьи

В раздел статьи